Nagasaki, dimenticata dagli anniversari

da www.doppiozero.com

Nagasaki,

dimenticata dagli anniversari

Marco Belpoliti

La colonna di fumo che si è prodotta dopo l’immane esplosione a Beirut dell’altro ieri ha la medesima forma del fungo atomico generato dalla bomba sganciata dall’aereo americano su Hiroshima, e oggi è il settantacinquesimo anniversario di quell’evento tragico che ha segnato la storia del nostro Pianeta in questo lasso di tempo. Gli anniversari servono a ricordarci eventi lieti e eventi luttuosi, a consolarci e a metterci anche in allarme, questo in un momento in cui sembra che altre nazioni e paesi si stiano dotando di questo immane strumento di morte. Ne avevamo già parlato in occasione delle vicende legate all’atomica pakistana (qui) e il 16 luglio Riccardo Venturi ci ha rammentato l’anniversario della prima bomba nucleare fatta esplodere in un poligono in attesa di usarla direttamente sul campo di battaglia o, come è poi avvenuto, lasciandola cadere su due città giapponesi.

Le cronache ci ricordano che alle ore 8 e 14 minuti e 45 secondi l’aereo statunitense battezzato Enola Gay sganciò la bomba a sua volta chiamata Littel Boy sul centro della città di Hiroshima secondo un meccanismo preventivo che ne avrebbe assicurato la deflagrazione a 600 metri dal suolo. Fatto questo, Enola Gay virò per allontanarsi prima possibile dalla zona di lancio. Verifiche successive, operate dagli stessi americani, accertarono che lo scoppio era avvenuto a 580 metri dal terreno e che l’esplosione aveva avuto la potenza di 16 chilotroni. L’effetto immediato fu l’uccisione della popolazione presente sul posto calcolata tra le 70.000 persone e le 80.000 persone. Un computo dei danni, effettuato dai giapponesi stessi, appurò poi che oltre il 90% degli edifici era stato raso al suolo e i 501 templi eretti nella città distrutti dall’impatto della bomba. Un bilancio che non calcola i danni inferti ai sopravvissuti e le conseguenze che ne ebbe quella parte della popolazione che non fu ridotta in cenere in quella mattina del 1945, tra quelli permanenti e le cause progressive di morte. Così il nome di Hiroshima si è tragicamente iscritto nei registi della nostra storia mondiale e come un monito continua ad essere ricordato, anche se la generazione che combatté quella guerra è in gran parte scomparsa per un fatto anagrafico. Come sappiamo le bombe esplose furono due. L’altra avvenne a Nagasaki, la sua sventurata gemella, di cui di solito si parla meno, solo tre giorni dopo che Enola Gay si era palesata nel cielo di Hiroshima. Proprio per questo vorrei ricordare qui Nagasaki, e la storia del suo bombardamento, di cui possediamo almeno una preziosa testimonianza che si va ad affiancare alle numerose rese riguardo al primo obiettivo di lancio.

Il 9 agosto 1945 un altro areoplano americano sgancia su Nagasaki una bomba tre volte più potente della prima. Si tratta di un evento sfortunato per la città, dal momento che nei piani dei generali americani l’ordigno era destinato a Kokura, località che si è salvata solo per il fatto che un ampio strato di nuvole la nascondeva agli occhi dei piloti. Il piano B comportava perciò la rotta su Nagasaki. Arrivati in vista della città i piloti si accorgono che anche lì lo spessore delle formazioni nuvolose è notevole e si vede ben poco. L’equipaggio pensa di rinunciare, vira per tornare, ma di colpo le nuvole si aprono e, poiché il carburante sta cominciando a scarseggiare, decidono di sganciare. Così, mentre in basso gli abitanti si stanno rallegrando per il cambio atmosferico e l’arrivo inatteso del sole, su di loro si abbatte il terribile sole artificiale pensato e realizzato dagli scienziati americani nei deserti di quel paese. Anche qui sulla gemella l’altezza è intorno ai 500 metri dal suolo. L’area di impatto è di circa 7 chilometri quadrati e nell’epicentro della caduta si realizza un vento dalla velocità di 440 metri al secondo che trascina con sé cose e persone. Qualcosa che non si era mai visto in precedenza. Come a Hiroshima anche nella sfortunata città gemella resta in piedi qualcosa: il torii del santuario di Sanno, il portale scintoista che è posizionato in parallelo alla direzione dell’onda d’urto che anticipa, come si saprà poi da quei due “esperimenti sul campo”, anticipa l’esplosione vera propria. Se di Hiroshima abbiamo una serie di documenti scritti il cui più celebre è il diario del dottor Michihiko Hachiya (Diario di Hiroshima, SE) su cui Elias Canetti ha scritto un memorabile saggio, oltre naturalmente a tanti successivi scritti e studi, a Nagasaki abbiamo una testimonianza unica di natura fotografica.

Yosuke Yamahata è un giovane fotografo di ventotto anni. Si trova in servizio presso le forze armate giapponesi come molti suoi coetanei in una guerra che ha portato migliaia e migliaia persone a combattere nell’intera area del Pacifico. Yosuke è un figlio d’arte, dato che ha appreso il mestiere dal padre, anche lui fotografo. Gli arriva l’ordine di partire per Nagasaki insieme a un pittore e a uno scrittore. I comandi militari vogliono conoscere l’entità del danno e avere immagini sia scritte che visive della tragedia capitata alla città. Le foto di Yamahata sono perciò un documento incredibile, il primo che è stato diffuso, mentre solo di recente sono emerse quelle del suo collega disegnatore inviato anche lui sul posto. Il fotografo arriva a Hagata, poco distante da Nagasaki, dodici ore dopo l’evento. Le vie di comunicazione sono in parte interrotte e si fa fatica a raggiungere il territorio su cui si è accanita la bomba al plutonio. Alle tre del mattino è alla stazione di Michino. Sono passate sedici ore dall’evento. Vede ancora ardere numerosi fuochi sul terreno; alza la testa, come racconterà in seguito, e scorge un meraviglioso cielo estivo. La terra appare calda, come colpita da uno stato febbrile e si sente nell’aria un puzzo molto forte. L’incarico che ha avuto è quello di mostrare a tutto il mondo quello che hanno fatto gli americani.

Il comando dell’esercito lo considera un indispensabile materiale di propaganda antiamericano. La resa del Giappone non è ancora un fatto: la guerra continua, e soprattutto dopo questa strage inattesa. Sino a quel momento nessuno sa bene cosa sia una bomba atomica; nonostante l’eccidio di Hiroshima, solo tre giorni prima, che cosa comporti una esplosione simile. L’immagine del fungo che si leva verso il cielo non è ancora diventata la macabra icona della modernità bellica. Il giovane fotografo non ha preso alcuna precauzione; gli hanno solo raccomandato di coprirsi bene il capo. Scende la notte e il luogo è avvolto da un silenzio terribile. Non si sentono più, come nelle prime ore del suo arrivo, le voci di chi è ancora sotto le macerie della città. Yosuke segue gli ordini e subito dopo il sorgere dell’alba comincia a scattare. Ha con sé una macchina fotografica Leica e non si ferma un momento. Lavora sino alle prime ore del pomeriggio. Sono 117 scatti presi andando aventi e indietro per sei chilometri, seguendo la direttrice nord-sud della città partendo da quello che appare l’epicentro stesso dell’esplosione. Una grande confusione circa il numero delle vittime permane a lungo. Si dice che ammontino a 70.000 morti, ma non è una cifra certa. Solo a distanza di tempo si saprà che, come a Hiroshima, altrettante saranno le vittime dirette e indirette della bomba americana al plutonio, per lo più come conseguenza delle radiazioni.

Le fotografie di Yamahata sono consegnate ai superiori militari che le hanno commissionate. Non si potranno vedere sino al 1949 a causa della censura imposta dagli americani dopo la resa del Giappone e l’occupazione del paese. C’è una evidente rimozione sugli effetti di queste due bombe che grava sulla stessa leadership americana, che ha deciso lo sganciamento degli ordigni. Tutti, vincitori, vinti, autorità militari di entrambi i paesi, lo stesso presidente Truman, che ha dato l’ordine del lancio, e informato Stalin nel loro ultimo incontro circa la nuova arma, che la bomba di Nagasaki è perfettamente inutile, come era già evidente per quella di tre giorni prima a Hiroshima. Il Giappone è pronto ad arrendersi. Nonostante alcune resistenze nella casta militare appare palese che il paese è prostrato, convinto di essere tra poco invaso dagli americani, privo di energie e di volontà di resistenza. Come è stato detto dagli storici, è pronto a darsi agli americani. La valutazione che i comandi militari hanno fatto è di una invasione dell’arcipelago che potrebbe provocare moltissime vittime tra i soldati e i civili; ci si attende lo sbarco di un milione di combattenti americani. Anche l’idea di resistere con lo stesso metodo messo in atto con l’aviazione suicida, con i Kamikaze, combattendo palmo a palmo in ogni isola e città, appare impossibile. Le due bombe atomiche, e in particolare quella della misconosciuta e dimenticata Nagasaki sono perciò destinate per interposta persona ai nuovi nemici dell’Est, ai sovietici, arrivati vincitori nel cuore dell’Europa, i conquistatori di Berlino. Sono loro l’avversario da ammonire. Hiroshima e Nagasaki sono un obiettivo alternativo e un avvertimento tremendo. Quanto successo nelle inermi città giapponesi genererà un senso di vergogna che colpirà sia gli americani vincitori, sia i giapponesi vinti. La stessa medesima vergogna che ha sigillato le bocche dei civili tedeschi, come ha notato W. G. Sebald (Storia naturale della distruzione, Adelphi), dopo i bombardamenti che hanno annientato le loro città. Le foto di Yosuke Yamahata resteranno invisibili per altri quattro anni almeno. Ma, come ha ricordato lo scrittore Philippe Forest in un suo saggio dedicato proprio a quelle immagini e alla loro storia, su alcuni giornali giapponesi – Asahi, Mainichi, Tokyo, Yomiuri – furono pubblicati gli scatti del giovane fotografo. E questo provocò l’immediato sequestro delle pellicole. Così gli americani decidono di impedire le visite a Nagasaki. Forest ci ricorda che dalle tipografie dei giornali vennero portate via dalla polizia militare persino i caratteri di piombo degli ideogrammi che si riferivano al vocabolario dell’atomo, tutti quelli che potevano ricordare anche indirettamente il doppio evento distruttivo.

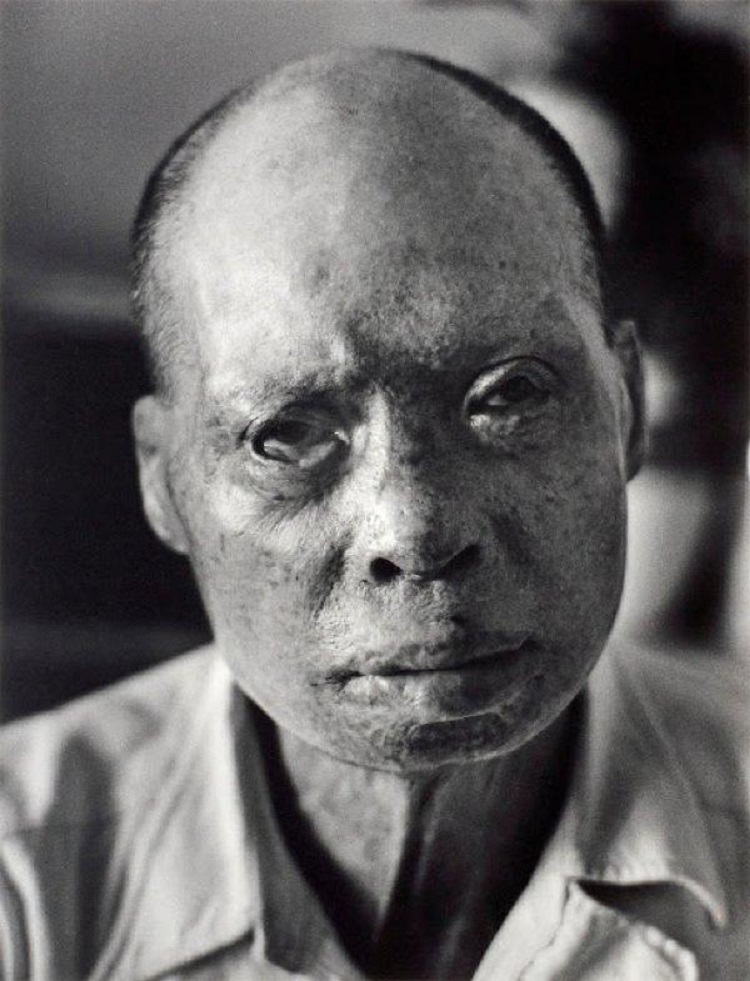

Le fotografie si videro solo nel 1952 in un numero speciale di una rivista giapponese, anche se una foto di quelle 171 prese a Nagasaki fu poi inclusa nella mostra The Family of Man al Moma di New York nel 1955, una delle più importanti mostre post belliche. Raffigura un bambino con una palla di riso in mano; la mancanza di una contestualizzazione precisa – la “didascalia” di cui parla spesso John Berger nei suoi saggi sulla fotografia in generale – la rende però incapace di trasmettere in tutto e per tutto il senso di quel dramma tremendo. Una bellissima foto, che ci dà anche il senso della capacità visiva del ventottenne figlio d’arte Yosuke Yamahata. Dall’intera serie, in cui i ritratti delle persone rivestono un’importanza notevole, in particolare i volti, emergono sguardi attoniti, quasi indifferenti. Lo sconcerto non è dato dal senso del terrore, ma proprio da questa assenza di espressioni. Non paura o angoscia, ma abbandono, incapacità di comunicare ciò che è avvenuto sia per la distruzione accaduta – una tabula rasa in ogni direzione – sia per l’immensità stessa di un evento imprevisto e imprevedibile. Il trauma è negli occhi di queste persone che Yamahata ha colto. Non c’è alcuna volontà artistica, eppure le foto sono “belle”. Il fotografo ha reso la distruzione proprio attraverso questa assenza apparente di volontà e d’orrore: corpi feriti, cadaveri anneriti, sopravvissuti ricoperti di pustole e ulcerazioni, perone distese sotto in carri, altre semisepolte dalle macerie, e le impassibili processioni degli scampati, uomini e donne.

A posteriori, intervistato sul suo lavoro documentario, Yamahata dirà che era stordito da quanto vedeva. Lo stordimento si comunica a tutte le immagini, lasciate quasi galleggiare nel vuoto di un’assenza che però è carica di una terribile presenza: la bomba non c’è, ma il suo disastro la mostra nella sua totale spietatezza, nella sua asettica capacità di distruzione: un perfetto ordigno di strage che cancella le cose, oltre che le persone, le volatilizza. Anche adesso che sono trascorsi settantacinque anni da quel giorno, adesso che le fotografie sono state raccolte in un sobrio ed essenziale libro in bianco e nero, intitolato semplicemente Nagasaki, ora che anche il lettore occidentale lo può sfogliare, non si riesce a fare a meno di provare il medesimo sentimento: sorpresa e ottundimento, fino all’angoscia ammutolente delle istantanee che ritraggono i corpi carbonizzati d’infanti e donne mescolati alle macerie. A colpo d’occhio la città appare come una tavola piatta. Non ci sono rilevanti macerie, come nelle foto prese durante la Seconda guerra mondiale in Europa, in Germania in particolare, di cui questa strage appare un’inutile appendice. Tutto è stato frantumato, sbriciolato e reso simile alla sabbia. Molte erano costruzioni di legno, incenerite, ma anche là dove c’era il mattone o il cemento, adesso non c’è più nulla. Poi si vedono i tralicci e i cavi che pendono, emblemi di civiltà, ma anche segnali della nullificazione che è accaduta lì a Nagasaki, nella sfortunata gemella. Le foto più terrificanti, quelle che scuotono anche l’occhio stordito di Yamahata, ritraggono donne e bambini.

Le due più celebri, riportate poi anche nei libri di storia americana, raffigurano una donna che cerca di allattare a seno nudo il neonato ustionato in viso, e una madre con il suo bambino, entrambi vestiti con gli abiti tradizionali. Qui il giovane fotografo tradisce una evidente emozione e con essa anche un senso efficace estetico, come se per qualche istante il suo occhio avesse rotto la lastra di ghiaccio che lo paralizza e comunicato attraverso l’obiettivo la parvenza di un sentimento di pietà, e insieme il piacere della composizione, ovvero l’inscindibile coppia di etica ed estetica, che la fotografia sempre sfiora ma spesso non raggiunge se non in casi eccezionali. Come ha ricordato più volte John Berger la fotografia abbellisce, solo per il fatto di essere un’arte, quella che chiunque, dilettante o professionista, può praticare, e, come ha scritto a sua volta Susan Sontag dopo la strage delle Torri Gemelle, raggiungere persino la forma del capolavoro estetico in modo inatteso e involontario. Chiunque potrebbe farlo con quella scatola magica. Potrebbe. Nel ritratto che Forest traccia del fotografo giapponese, sottolinea le sue dichiarazioni rilasciate successivamente per spiegare gli scatti presi: non aveva provato nulla quel giorno a Nagasaki, in mezzo a quel deserto ricoperto di fumo, nessuna emozione; poi a distanza di anni era stato assalito dalla sofferenza e soprattutto dalla vergogna.

A ben guardare le fotografie mi pare di vedere che la vergogna sia già presente nei rettangoli di carta riprodotti sui giornali e nel catalogo in cui le ho viste la prima volta a decenni di distanza. La morte e la distruzione producevano quel sentimento che Primo Levi ha sintetizzato molto bene quando ha detto che riguarda ciò che gli uomini hanno fatto agli altri uomini; anche chi non ha prodotto la sofferenza, chi l’ha solo subita, si vergogna. Non Yamahata, e meno ancora i piloti americani, i soldati americani, gli scienziati americani, il governo di quel paese, la sua classe dirigente. che l’hanno prodotta. Nessuna vergogna, in loro, o solo in rari casi. Senso di colpa, non proprio vergogna.

Nel disastro immane accaduto a Nagasaki, grazie a queste fotografie, noi non vediamo solo la tragedia della città e dell’intero Giappone, ma lo sguardo attonito che l’ha contemplata e documentata. La vergogna, dicono gli psicologi, non si fa vedere o, se riusciamo a vederla, è solo per traslazione, attraverso i movimenti del corpo. Così la vergogna stessa ora ci guarda da quelle immagini. Forest ha scritto che l’immagine ci dà sempre la cosa, ma in quanto perduta. Questa è la lezione di Roland Barthes nel suo libro La camera chiara: la verità patetica dell’immagine. Nel suo bellissimo testo dedicato a Yamahata Forest ha visto con l’immaginazione il giovane fotografo mentre nella sua camera oscura sta sviluppando i rullini con gli scatti presi a Nagasaki: li osserva formarsi poco a poco nelle bacinelle degli acidi e delle soluzioni come accadeva un tempo quando non c’era ancora l’istantaneità magica del digitale. Questo è il secondo sguardo, quello che segue il primo: lo scatto nell’obiettivo della macchina. Forest dice: questo è lo sguardo della coscienza, della consapevolezza. Nel suo testo che è anche un racconto, lo scrittore dice che Yamahata non avrebbe reagito a ciò che vedeva, là nella città distrutta. In quel luogo sarebbe stato solo un fotografo pragmatico, uno che capisce che “se l’immagine è più vera della realtà, è perché solo l’immagine permette di cogliere in tutta la sua pienezza il pathos di quella realtà, perché ci costringe a guardarla una seconda volta, perché ce la restituisce”. Qui il giovane fotografo giapponese riuscirebbe finalmente a vedere ciò che il suo occhio non ha saputo vedere sul campo di sterminio di Nagasaki. Ora, nel buio della sua camera nera, egli vedrebbe la scandalosa bellezza di ciò che ha scattato, qualcosa che era rimasto celato alla catatonia dello sguardo.

Nella fotografia, anche nella più terribile, scrive Forest, c’è sempre qualcosa di artistico, qualcosa che si fonde, ora, qui, nella camera oscura di Yamahata, con la testimonianza che le fotografie stesse rappresentano. Ma non è così. Di tutte le fotografie, dei 117 scatti di quella giornata interminabile, solo pochi restano legati a un elemento estetico. Di certo, il volto sorridente della ragazza che esce dal suo rifugio; qui trapela la necessità che il fotografo ha sentito di opporre al nulla di Nagasaki un’immagine costruita ad arte: l’arte contro il Nulla. Ce ne sono altre, ma non sono la maggioranza. Nella maggior parte degli scatti noi vediamo l’immobilità pietrificata della vergogna, il suo restare fissa e immobile di fronte alla catastrofe. Un movimento immobile è quello compiuto dall’aprirsi e chiudersi dell’occhio di vetro quel giorno di agosto del 1945. Così a Nagasaki, la sorella, la città dimenticata dagli anniversari.

Nota

Il libro con le immagini di Yosuke Yamahata è Nagasaki. Fotografia della memoria, a cura di Rossella Menegazzo (Ideart 2005), risultato della mostra realizzata in quell’anno a Genova; il libro di Philippe Forest è Sanigara. Tre volte un’unica storia (Alet 2008); entrambi i volumi forniscono numerose informazioni biografiche sul fotografo militare giapponese. Questo articolo riprende in parte quanto già scritto del mio libro Senza vergogna (Guanda, 2010), un’ossessione che continua nel tempo e che non riesco ad esaurire.

Sull’argomento si può leggere anche

Commenti Recenti